本文轉載自微信公眾號 調戲電商

最近真是怪事不斷!

這不,一個穿特步的男生去相親,沒想到在社交媒體上引起了軒然大波!

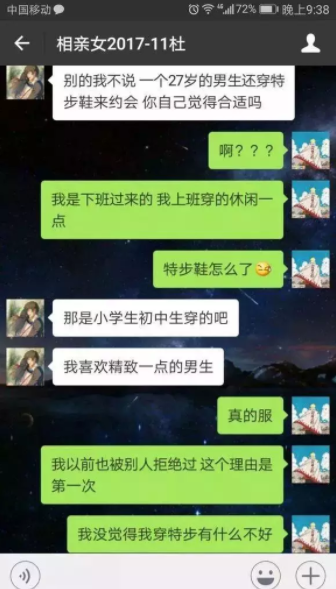

這個小伙本來挺喜歡對方想進一步發展,不了對方沒看上他,給出的原因驚到了眾人:

你說,這誰能想到啊,穿特步去相親,居然被認為不精致。

不過,如果仔細看這女孩的心思,從前后語境來看,一句“別的不說”就說明,女孩只是想找個借口拒絕而已,可能各方面考慮都不合適,于是隨口說了一個理由。

但這事后來被阿里一名員工“破案”了,說這小伙是阿里的高級工程師,有人說這個P6級別的工程師年薪百萬(實際可能只有一半),再被阿里一個小號轉發,瞬間又變成了女孩錯失金龜婿的話題了。

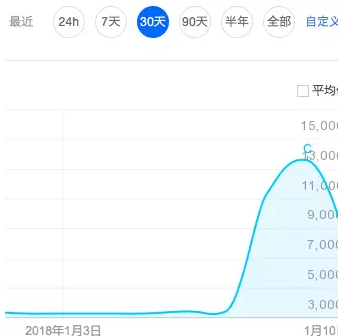

社交媒體的輿論風向真是跟夏天的午后一樣,陰晴難料啊。這個話題瞬間被炸開,特步的百度指數直線上升,跟珠穆朗瑪峰一樣陡峭:

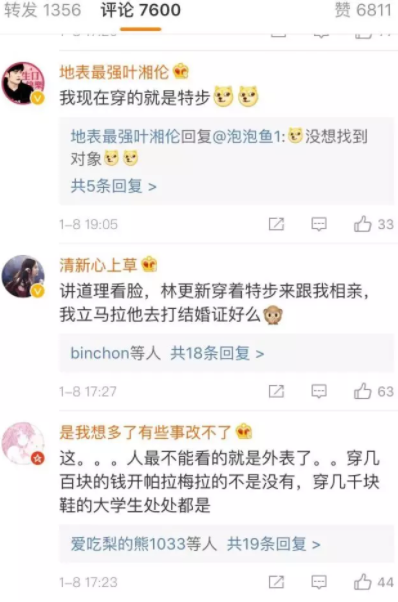

一時間,有的支持女孩,不合適就直說挺好;有的支持男孩,本來程序猿就穿著隨意,這種看外貌的女子跟你就不搭。

還有的說,你是阿里員工了不起了?女孩不是貪財的人!更有意思的是,大家都一致同情特步,你說這特步招誰惹誰了?忽降“天災”啊,莫名其妙的就背了鍋。

我們再換個角度思考這個問題:

如果林更新穿特步來相親,你會覺得他不捯飭嗎?

恐怕不會,很多女孩說,直接就嫁了。這說明,特步也不是捯飭不捯飭的關鍵,關鍵在誰穿。

再比如,如果是一個27歲的女孩穿了特步去相親呢?

恐怕就會被認為青春有活力,踏實,好女孩!

你看,偏偏是程序猿穿了特步,就被認為不捯飭,這其實是因為程序猿這個群體不喜歡捯飭,但是,他們作為高收入群體,也不是不捯飭,而是穿著輕松隨意,以舒適為第一目標。鞋合不合腳,只有自己知道,能長期穿,一定是覺得舒服,接地氣。

這幾年,大家評判一個企業接不接地氣,夠不夠互聯網,就看這家企業高管在開發布會的時候穿不穿休閑裝,前兩年,蘇寧高管就是因為穿休閑裝,而被大家認為是轉型互聯網成功的小標志。

那問題就來了,不捯飭,穿著隨意,這是無可厚非的,那么為什么還有部分人覺得穿特步是比較土呢?

我覺得,大家長期有一個消費認知偏差,對中國品牌不夠待見,對中國制造不夠有信心,甚至有些崇洋媚外。

前兩年,去日本買馬桶蓋、買電飯煲、買紙尿褲變得很流行,但是,我們現在才知道,那些商品其實都是在國內生產的。

就在幾個月前,我去TCL工廠參觀,才發現他們生產線上在給很多國際大牌代工,在他們的倉庫里看到一整個倉庫的貨,都是某國際知名品牌的商品,實在是被驚到了,原來那些國際大牌,也都是中國品牌在做,只是型號和規格不同而已。

而掀起去日本買馬桶蓋風潮的吳曉波,后來在一次演講中說道,他跟很多馬桶蓋生產企業溝通之后才發現,其實中國品牌的馬桶才是最適合中國人使用的。

因為日本洗手間的干濕分離做的比較好,所以,日本品牌更適合日本人的起居生活;而中國家庭的洗手間,干濕分離做的很不規范,甚至都沒有干濕分離這回事,所以,中國品牌在設計的時候,特別需要防潮防電。

雷軍的目標一直是要做國貨的代表,這幾年,他也的確做到了,小米算是開啟了手機中國品牌的總攻戰役,而他的競爭對手vivo和OPPO更成了國產品牌中高端的代表,他們聯合起來不僅讓蘋果份額在下滑,直接把原來的霸主三星快趕出中國了。他們甚至在東南亞、南亞市場幾乎占據壟斷地位。

如果再加上中國的高鐵,航天,大飛機制造,港珠澳大橋,蛟龍號等等高科技制造業在國際的領先水平,其實中國品牌這幾年的發展和在國際上的口碑,是非常非常讓人驕傲的。

特步也是一樣,我10年前就關注中國體育產業的形勢,這10年來,特步、李寧、安踏等國產體育品牌在國際國內市場上,都有不錯的表現,跟阿迪耐克相比,他們分庭抗禮,不落下風,無論是產值和市場份額,都有不俗的表現。

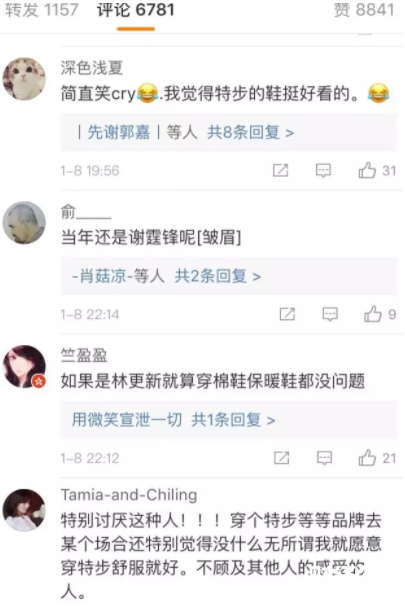

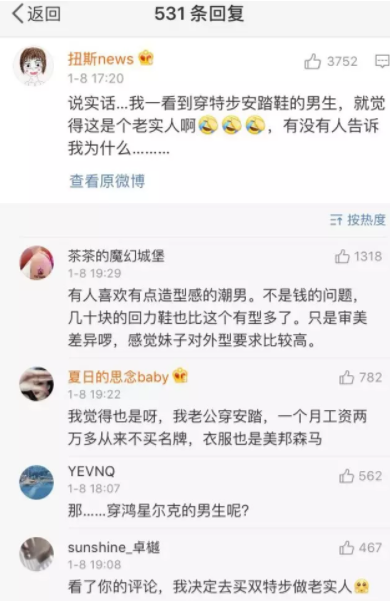

在特步相親這個話題的相關微博留言里,有很多用戶都覺得特步好委屈啊:

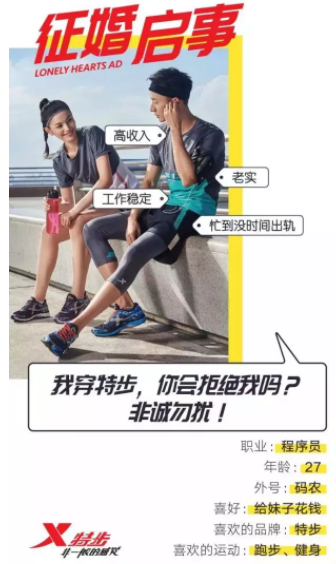

看到這些評論,才發現特步居然有這么多忠實顧客呢,當然了,作為當事人的特步,也很是不服氣啊,也在自己的官微上發布了一個話題:我穿特步,你會拒絕我嗎?

與此同時,也引發了飛科等幾十個其他國產品牌的聲援。這件事,儼然已經變成了“國貨當自強”的集體運動。

這些年來,國貨運動一直此起彼伏,這是事關民族自信心的問題。

然而,自信心的來源,既需要實力,也需要意識覺醒。

在韓國和日本,他們的國人都更偏愛自己國家的牌子,尤其是韓國,對現代汽車簡直是溺愛了,家家買車都是首選現代。這是他們的民族意識較高,其實現代車未必有多好。

而中國人其實也在逐漸接受中國品牌,尤其是90后一代,對于國際大牌并沒有那么在意了。

中國品牌也正在一個個攻陷原來被國際大牌占據的行業龍頭地位:

比如,中國餐飲業對麥當勞肯德基的反圍剿,已經可以說基本徹底扭轉了局勢;

再比如,飲料業雖然可口可樂和百事可樂很大牌,但,國內企業做的飲品在零售渠道里反而占據了更大的排面,尤其是果汁類,國產品牌遠勝于可口可樂的同類產品。

在鞋服領域,中國品牌也在很多細分類目里成為消費者的首選。

只不過,這需要一個過程,品牌運作是精神層面的引導,中國品牌長于制造,善于運營,但不擅長對消費者的精神引導,特步男相親的尷尬事件,其實也給特步和很多中國品牌再一次敲響警鐘,引領用戶的精神消費,已經是當務之急了。

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。

- 發表評論

-

- 最新評論

- B站最快2018年Q1赴美上市 估值超30億美元

- 摩根大通CEO:后悔說比特幣是騙局

- 口碑也成了阿里“新零售”的一部分

- 理財知識:投資理財三大天敵你知道嗎?

- 老外中國高薪挖人,小雞鑒定師竟如此搶手?

- 十全十美還是十面埋伏?

- 將軍 | 模型三之滾刀通道!

- 老外中國高薪挖人 小雞鑒定師竟如此搶手?

-

1/ 滴滴托管小藍單車 共享單車市場再燃戰火 47852

-

2/ 1月11日周四財經早參:答網友問,如何確定整理平臺的區間! 47124

-

3/ 方寸之地描繪大千世界 美甲師收入月均過萬 46710

-

4/ 1月10日周三財經早參:談模型的情懷! 45695

-

5/ 做空美元再成市場共識:小心被這些因素打臉 45318

-

6/ 年末大數據:別克汽車銷量排行榜數據分析 44245

-

7/ 互聯網時代的“駱駝祥子”:60萬外賣小哥拯救了3億國人的胃 42587

-

8/ 360布局區塊鏈上風口 2018年區塊鏈概念股有哪些? 42159

-

9/ 想著暴富卻毀了家庭,5歲男孩家門失蹤! 42107