華為創始人任正非在《一江春水向東流》說過,歷史的規律就是死亡,不管你是個人,還是企業最終都必須面對死亡,而我們要做的就是延長死亡。

華為創始人任正非

根據福布斯2017年公布的財富數據顯示,華為創始人身價已經達到120億,為什么偏偏要在這個時候大聲呼喊”要避免中年危機“呢?

柳傳志的“至暗時刻”:誰能挽救聯想的中年危機?

5月16日74歲的聯想控股董事長、聯想集團創始人柳傳志聲再度“出山”,與聯想集團董事長兼CEO楊元慶、聯想控股總裁朱立南發表聯名信《行動起來,誓死打贏聯想榮譽保衛戰!》。

“聯想的干部要積極行動起來,全體同仁要積極獻計獻策,萬眾一心,同仇敵愾,誓死打贏這場聯想榮譽保衛戰。”

聯想創始人柳傳志

在1分52秒的音頻中,柳傳志情緒高昂,極富有感染力,一度哽咽,對聯想被扣上“賣國賊”的帽子,極為憤慨。這份錄音在聯想員工內部廣泛傳播,堪稱“保衛戰”動員演講。

雖然聯想行動迅速,但是除了被質疑“背叛”華為,聯想集團近日還再次被踢出恒生指數成份股,可謂是陷入在水深火熱之中。

1984年成立的聯想,如今已經34歲,可謂認知中年。

微軟:失去的十年,拿什么我來拯救你?

在互聯網大泡沫的2001年,微軟以3650億美元的市值位居全球第二大公司;

2016年后,微軟的市值縮水到2930億美元,排名退了兩位,但依然是前五名中唯一的科技公司;

又一個五年過去了,微軟直接跌出了前五,蘋果晉級全球第二……

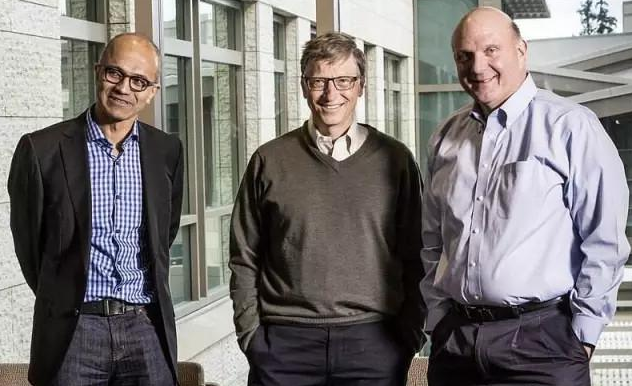

微軟創始人比爾蓋茨和鮑爾默

為什么坐擁百億現金、頂尖人才和強大的品牌號召力卻沒有在任何一個領域取得重大突破?矛頭最后指向了鮑爾默,這個銷售型CEO和技術型CEO蓋茨創立的微軟顯得越來越格格不入。

更重要的是,微軟在鮑爾默治下滋生了一種封閉、傲慢、反協作的企業文化,雖然看不見摸不著,員工也很少公開討論,但卻在一點點侵蝕微軟創新的根基,這才是變革的主要矛盾。

董事會逐漸看清了這一點,并且最終付諸了行動。

僅用“失去的十年”來評價微軟似乎并不全面,該認可的是轉型的意愿和嘗試,只是變革的結果乏善可陳。

在科技行業,一切重大戰略的早產、滯后以及錯失,本質上都是領導者缺乏對關鍵技術和趨勢的掌控。

為什么身價120億的任正非要強調華為中年危機?

華為開始將保持利潤作為2017年工作的主要導向,而清理業務萎縮部門的員工也自然成為題中應有之義。

華為的中國區交付工程維護人員已經清理了幾百人。而這個部門就是網傳的華為34+員工清理主力。

任正非

任正非認為:對企業來說,一個企業正常的生命規律是從創業、萌發,然后到成長、成熟、衰退,最后死亡這樣一個過程。所以現在華為面臨的一些問題就是中年危機。

當然遇到中年危機的也不只華為,所有成功的大公司如聯想、微軟等都會遇到。問題只是你能不能應對中年危機。

如今有種現象,一邊是互聯網企業、創新公司的迅猛發展,一邊則是部分傳統企業進入“中年危機”:它們身在所謂傳統行業,體量稱不上大也算不上小,業務發展波瀾不驚,人員結構穩定,轉型困難,融資無望,不過溫飽還是基本無憂。

由于經營規模擴大后,管理復雜度也變大了,歷史沿革出的冗余的東西,不創造價值的東西會越來越多,邊際效益也在遞減;

再加上外部的技術進步、新商業模式層出不窮、產業周期規律等等因素,就會不斷的對企業構成種種威脅,最后就表現為企業創造價值的功能失效。

總結:

一個時代的英雄因為其認知符合時代的需求而成就自我,而成功只會加固這種已有的認知,當大環境開始巨變時,認知的改變是很難的。

對于我們個人來說:難道我們大家拼命工作、努力生活,就是為了營造讓所有人“生產力不高就沒活路”的環境嗎?

我親眼見過很多人,或者是因為錯過了機會,或者是因為患病、遭遇事故,在“生產力”上無論如何不能與普通人相比,中年危機應該如何從容面對呢?

如果有一天我們遭遇了中年危機,我們是不是也能坦然接受,并且面對其他人“誰讓你不努力”的指責,從而奮起直追呢?