三、

中國贏了還是美國贏了?這個問題仿佛一個小朋友在問“曹操是好人還是壞人”。經貿協議簽署以來,民間有不少質疑聲,甚至有人拿一百多年前的條約來做類比。

醒一醒,朋友們。中國不可能再簽那種協議,這不以任何個人的意志為轉移,因為中國的國力擺在那里;同樣,我們也不能指望簽一個大獲全勝的協議,因為美國的國力也擺在那里。

世界第一大經濟體和世界第二大經濟體出現爭端——甚至按購買力平價計算,后者的GDP已經超越前者——其中一方占盡便宜?這個想法是不是有那么一點點……天真?那么我們再看協議內容。

的確,我們承諾了未來兩年新增2000億美元的對美進口,但這是基于中國的需要。比如,豬肉該不該進口?知識產權該不該進口?

而且半年前港交所總裁李小加就說過:中國可從金錢、行為和教育,以及國家信念層面上化解貿易的僵局。(其中)能用錢解決的問題,不是大問題。

相比之下,第一階段協議涉及的政策讓步(李小加所說的行為層面),影響才更深遠。而這些改革措施,也是基于中國的需要。

協議的許多要素將使中國經濟更強大。中國希望成為一個更具活力、以創新為主導的經濟體,因此更好地保護知識產權將有所幫助。開放其經濟的某些領域,例如銀行業和保險業,將刺激中國金融業的競爭和創新。許多看上去是讓步的地方,中國的改革者出于自身利弊的考量本來就打算改變了。

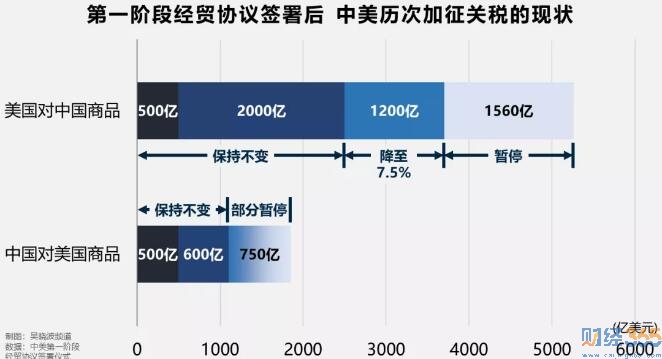

這不是中國媒體的言論,這是《紐約時報》的言論。如果說真有什么無法妥協之處,也是留到第二階段協議去縱橫捭闔。難啃的骨頭,都先放一放,因為雙方都有眼前的難題要解決——中國是改善經濟,美國是大選——所以選一個雙方都能接受的姿勢,握手言和。

至于第二階段會是怎樣的結果,要看從今天起,我們能攢下多少籌碼。每一個專業人才,每一份核心專利,每一家優秀企業,每一步改革與開放,都算數。更多資訊,關注財經365股票或“財經365網”微信公眾號看財經深度爆文!