大盤在強勢走出11連陽后,并沒有停下上行步伐,而是選擇順勢調整,新年以來的14個交易日累計上漲5.46%,而且新年以來滬指似乎“煥然一新”,上漲幅度絲毫不遜于牛氣沖天的美股。

值得注意的是,大盤藍籌云集的滬深300以及上證50指數更是分別上漲了6.31%和9%,把上證指數遠遠甩在身后。

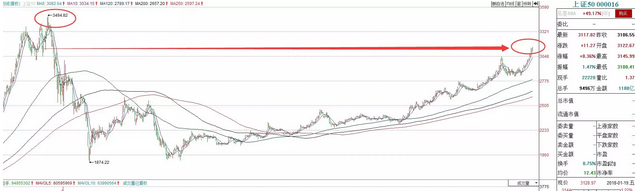

其中上證50驚人的走出“16連陽”,上周最高觸及3146點,距離2015年牛市頂點3495僅差10%。

上證50會不會成為最先突破上輪牛市高點的指數?

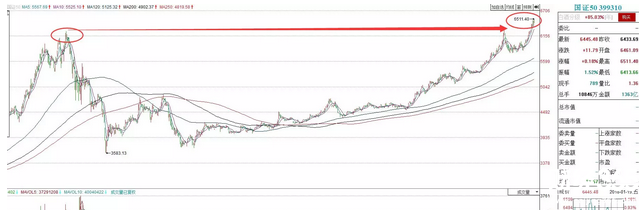

其實A股中沒有最牛只有更牛,國證50指數在周五盤中漲到6511點,已經率先超過了2015年牛市時的6244點。

國證50指數是由深圳證券信息有限公司設計開發,由深滬市場中50只超級大盤股組成,其成份股具有規模大、流動性好、業績優良以及與國民經濟密切相關等顯著特點。而上證50指數是單獨指滬市的50只超級大盤股,國證50指數比上證50指數多出了一些深市大超級大盤股。

而正是由于深市的超級大盤股表現超牛,帶動了國證50指數的表現遠遠高于上證50指數。

但可謂幾家歡喜幾家愁,在這些指數接連走高的表現下,創業板在年初至今逆市下跌1.4%,這也更加突出了市場的分化特征。

二八分化強者恒強

在剛剛過去的2017年,A股上演著藍籌白馬的“喝酒吃肉”行情,相比之下中小票的表現卻不盡如人意,新年以來,隨著大盤的不斷走高,牛市呼聲越來越響,地產、金融、中字頭上演一輪又一輪的你追我趕,但在這些“強勢”背后,市場的二八分化也越來越突出。

若以上證指數1月以來的漲幅為基準,剔除近一年上市次新股,兩市僅有491只個股跑贏大盤,超過2500只個股跑輸大盤,跑贏大盤個股比例為16%,這也是為什么很多投資者感覺正在經歷著股指上漲卻賺不到錢的尷尬。

這批跑贏大盤、創出新高的個股主要集中在食品飲料、家用電器、醫藥生物、化工、金融、地產等白馬藍籌扎堆的行業中。從A股總市值來看,創新高個股總市值均高于50億元,20只個股總市值在1000億元以上,其中不乏貴州茅臺、工商銀行、農業銀行等巨無霸。

除了總市值偏大之外,這些個股還有其他“背景”,33只為滬深300成分股,60只為融資融券標的。更值得一提的是,有70只為陸股通標的。數據顯示,1月以來陸股通凈買入格力電器、海康威視兩只個股的金額在20億元以上,凈買入洛陽鉬業、美的集團、伊利股份、中國平安4只個股的金額也超過了10億元。

并且這些成績優秀的個股普遍表現市盈率偏低的特征,創新高的個股動態市盈率平均為40倍,這其中更有39只個股低于30倍,更有農業銀行、麗珠集團、南京銀行、工商銀行、建設銀行、三鋼閩光6只個股市盈率低于10倍。

如果從業績角度來看,這些表現優異的個股業績普遍上漲,而業績影響在那些跑輸大盤的個股身上表現更為明顯,統計發現,三角輪胎、厚普股份、普麗盛、華電重工、步長制藥、思維列控、炬華科技7只個股在1月份創出了歷史新低。

以2017年前三季業績較2016年同比來看,這7只個股均出現了不同程度的下滑,除了炬華科技僅2017年出現下滑之外,其余6只個股已經是連續兩年出現下滑。

這也是為什么我們在反復強調業績為王的原因,在價值投資凸顯的當下,關注個股業績表現成為選股必然,此時正是年報披露期,朋友們一定要注意那些業績下滑個股,少碰為妙。

本周風險提示

數據顯示,本周滬深兩市限售股解禁規模猛增,超過227億股,以上周五收盤價計算,市值高達逾3000億元,是2018年度周解禁規模最大的一周。

解禁數量最大的是申萬宏源,數據顯示其有126億股將于1月26日限售到期。資料顯示,解禁首發股東共有三位,分別是中央匯金投資有限責任公司、中國建銀投資有限責任公司、中國光大集團股份公司。

排名第二的是順豐控股,其有約12.48億股將于1月23日限售到期,為定向增發機構配售股。

除以上兩公司外,本周還有萬達電影、漳澤電力、昆侖萬維、張家港行、中國銀河、春秋航空等上市公司限售股規模較大,數量均超過6億股。其中,張家港行和中國銀河年初至今分別上漲了25%和17%,本周這兩家公司值得關注。