事實證明,先行進入重組的不是可口可樂瓶裝業務,卻是廚房業務,5月26日,中國食品(3.07, -0.03, -0.97%)(00506)以10.5億元人民幣的代價將旗下的品牌“福臨門”出售給中國糧油控股(3.61, 0.03, 0.84%)(00606),交易所得款項將用于償還銀行貸款,并將剩余部分以特別股息的形式進行分派。市場對于中糧系的重組預期一直都在,還記得去年8月份由于市場猜測中糧集團可能會將可口可樂瓶裝業務做獨立分拆,引發A股、港股中糧系的長達一個月的異動嗎?而中國食品與中國糧油控股分別由中糧集團間接持有74.1%和58%的股權,因此該交易也可以被看做是中糧系底下的一次小范圍的業務調整,那么這樣的調整會對交易雙方產生什么樣的影響呢?

昨日的福臨門,今天還好嗎?

經常下廚的投資者相信對福臨門這個品牌不會陌生,中糧在1993年創造了福臨門這個品牌后,福臨門這個名字就出現在中國大大小小家庭的廚房中,其市場份額也迅速擴大,成為緊隨金龍魚之后的行業老二。但這過去與我們味蕾共同渡過無數個日日夜夜的老味道,如今的情況卻過得并不如意。尤其是在當下“消費升級”的浪潮下,消費者對于食用油這類每天都要入口的調料也有所升級,對食用油的挑選許多人會選擇價格更高的進口品牌或是營養價值較高的橄欖油。

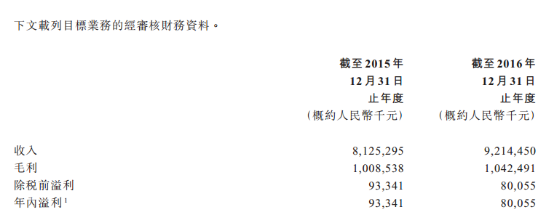

從中國食品交易公告中披露的數據顯示,主要業務以銷售福臨門品牌的目標公司去年收入92億人民幣,同比上升了13%,但凈利潤反而下降了14%,這樣異常的表現或許都說明福臨門在銷售上遇到越來越大的壓力。

中國食品為何出售福臨門?

從盈利能力的角度上看,曾經讓中糧費盡心思打造的福臨門品牌,如今已經成為了中國食品業績的拖油瓶。福臨門去年的毛利率為11%,去年92億的營收僅創造8000多萬的凈利潤,凈利潤率只有0.8%。而據中國食品2016年年報顯示,中國食品的整體毛利率為23%,凈利潤率為1.8%。

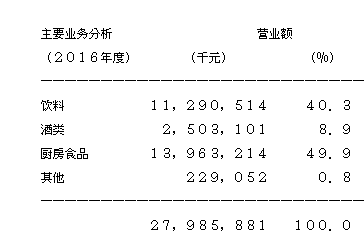

但福臨門所屬的廚房食品業務卻占到中國食品總收入的49.9%,嚴重的拖累了中國食品的整體數據,剝離該業務后的中國食品在盈利能力上會得到一定提升。同時公告中提到出售后的資金將用于償還銀行貸款,這對中國食品的負債率也會有所降低,因此智通財經認為,對中國食品來說出售福臨門更多的是意在減負。

中國糧油控股能靠福臨門拓展下游市場?

或許有人會問,那對于中國糧油控股呢?如果按照上文的說法,那是否意味著中國食品將福臨門這個大包袱甩給了中國糧油控股呢?

這里要先了解的一點是,福臨門在中國食品和中國糧油控股之間的關系,翻看這兩家上市公司的公開數據不難發現,兩家的業務都與福臨門有著或多或少的聯系,中國食品主要是負責福臨門的銷售,這與中國食品本身的定位有關,在中國食品涵蓋的酒水、飲料和廚房食品業務里,基本都是扮演者分銷和市場推廣的角色。

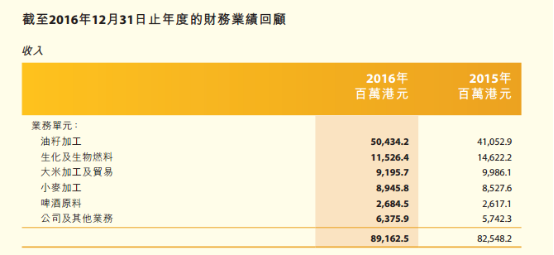

而中國糧油控股主要從事農產品的貿易和加工,包括油籽加工、大米貿易和加工、小麥加工等,其中油籽加工占比最大,達到總營收的49.8%,因此中國糧油控股實則為福臨門的上游,主要負責福臨門的原材料的采購、壓榨和物流。收購福臨門對中國糧油控股來說則是補缺了下游渠道的空白。

并且從中國糧油控股的近幾年的數據可以看到,公司由于一直是涉及上游的農產品部分,隨著農產品價格的周期性變動,其利潤水平每年的浮動也非常之大,比如2013年還能實現15.7億凈利潤的中國糧油控股,到了2014、2015年均出現大幅度的虧損。

在業務朝下游蔓延后,中國糧油控股能夠更好的把控每年油籽采購量,同時擁有一定福臨門定價權后,上游飆高的成本可以更容易的轉嫁給消費者,能夠在一定程度上緩解農產品價格波動的風險,資本市場對于利潤更穩定的公司往往也會給出更高的估值。

(原標題:福臨門左手到右手的交易 能對中國食品現狀產生改變嗎?)