為了確定技術在美國經濟生產進程中發揮的日益重要的作用,我們采取了一種全新的方法,借鑒了美國經濟分析局(BEA)有關行業投入產出方面的詳細數據。為了量化技術應用普及對實現2%通脹率的阻礙作用,我們首先確定了各個行業類別的技術投入,其中涵蓋醫療保健、專業服務、教育、農業和建筑業等。隨后,我們將各行業類別中產品和服務價格的實際變化(即生產價格指數PPI)與剔除基于計算機的技術投入后假設指數的變化進行對比。

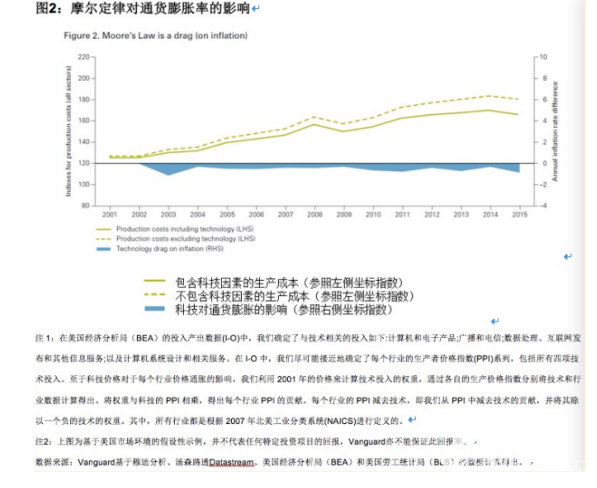

圖2表明了摩爾定律對美國企業需要收取的價格的顯著影響。2001年至今,計算機和電子產品、計算機設計和服務以及其他技術投入的降價,每年都會給生產成本乃至最終價格帶來0.5個百分點的跌幅。換言之,如果沒有摩爾定律的影響,年均通貨膨脹率可能會較當前高出0.5個百分點。在沒有技術因素影響的情況下,核心個人消費支出(PCE)通脹率可能已經達到2%;美聯儲的通脹目標可能在數年前就已經實現,并且名義利率可能會更高。

在各國央行不斷努力實現通脹目標的過程中,技術是一個非常關鍵但往往未能得到重視的挑戰因素。在某種程度上,如果企業繼續采用更加技術密集型的工藝,那么技術所產生的阻力將變得更加突出。采用更新、更便宜的技術密集型工藝代替舊的生產工藝會增加技術相關投入的權重,并進一步增強摩爾定律的通貨緊縮效應。同樣基于美國經濟分析局投入產出表的行業數據,按實值計算,生產流程中所使用的技術成本總額自20世紀90年代后期以來已上漲逾一倍,從原來的每1美元產出中占0.08美元到如今的每1美元產出中占0.20美元。我們沒有理由相信這一趨勢會在短時間內得以逆轉。

更多詳情資訊請關注財經365外匯頻道!