2017年7月12日,新三板掛牌企業數11287家,當日僅新增1家掛牌公司。與此同時,又有弘方股份(839235)、倍樂股份(836427)、生光谷(836752)等10家公司離開新三板。

這不是企業摘牌數首次超過掛牌數。新三板在線了解到,自2013年12月擴容以來,新三板掛牌企業數律創新高,并最終于2016年12月19日邁過10000家門檻后,此后該數據繼續增加。

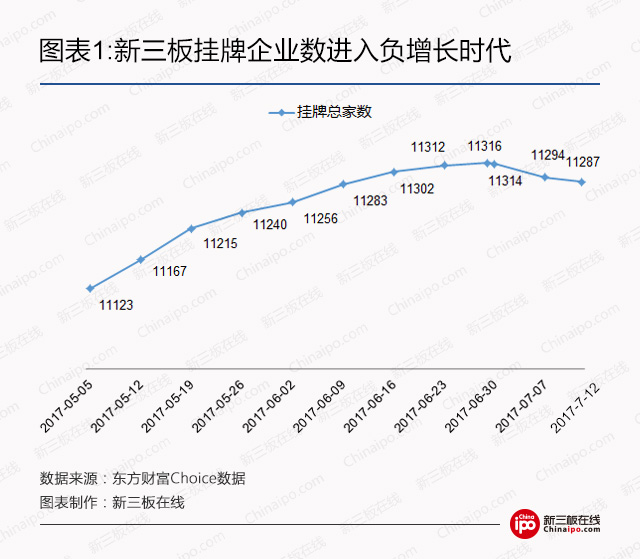

直至2017年6月29日,新三板掛牌企業規模達到歷史最高峰的11316家。但次日(2017年6月30日),市場規模開始縮小,當天掛牌企業數減少至11314家,并于下一個交易日(2017年7月3日)回落至11297家。截至2017年7月12日,新三板市場規模降至11287家。

實際上,雖然此前新三板掛牌企業數保持增長趨勢,但2017年3月以來,新增掛牌企業家數已經開始持續下滑趨勢,而摘牌企業家數卻在不斷增加。

數據顯示,2017年1月至3月期間,新三板的周新增掛牌企業數曾出現110、106等數值,但3月之后,每周掛牌企業數便開始徘徊在50家左右。

上周(2017年7月1至7日),新三板企業摘牌數首次超過新增掛牌數,摘牌企業數33家、新增掛牌數只有13家。進入本周,這種趨勢持續,7月10日至12日才三個交易日,摘牌數15家,但新增掛牌數只有8家。

截至7月12日,新三板合計摘牌數量達301家,而在2016年之前摘牌的數量僅為37家。

對于企業紛紛離去的原因,轉戰IPO、戰略調整、被并購等也不稀奇。這類掛牌離開新三板令同行者艷羨,但更多企業確實不得不離開。

2017年,新三板監管“嚴上加嚴”。6月30日,18家掛牌公司被股轉系統直接“終止其股票掛牌”。此前一周(6月23日),559家公司因為截至2017年4月30日未按期披露年度報告,被股轉系統認定“構成信息披露違規”,相關掛牌企業及其信批責任人收到監管部門出具的“警示函”。

這種背景下,新三板市場也開啟“淘汰”時代,不少資質不良的企業被“出局”。

比如,7月12日摘牌的10家公司中,除了倍樂股份在摘牌前公布了2016年度報告外,其他9家公司均未及時披露2016年度報告。

弘方股份就表示,因截止2017年6月30日,公司未在股轉系統披露《2016年年度報告》。公司股份自2017年7月12日起終止在股轉系統掛牌轉讓。

當然,除了年報披露的原因,上述摘牌公司披露的摘牌理由,還提及戰略發展規劃調整或是根據業務發展的需要。有意思的是,這10家公司,掛牌新三板期間,均沒有增發融資行為。

當然,摘牌公司中,也有要IPO的企業。生光谷實際控制人承諾,公司股票從新三板摘牌后8個月內啟動IPO程序。而如果公司未啟動IPO程序,異議股東可以在2018年5月12日后要求實際控制人按每股3元的價格收購全部或部分其持有的公司股份。

不過掛牌企業轉板IPO也是有風險的。7月12日,創業板發審委公告稱,愛威科技(831895)IPO(首發)未通過。

(原標題:新三板進入逆生長時代:資質不良企業遭出局)

推薦閱讀>>>

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。