導語:最近“福布斯”發布了2016年 NBA 巨星簽名球鞋銷售排行,李寧公司為NBA球星德懷恩·韋德(Dwyane Tyrone Wade)定制的球鞋品牌“韋德之道”赫然位列其中!而且銷量排名第九,讓人欣喜。在經歷了大起大落后,李寧通過大刀闊斧的改革,逐步開啟了“李寧品牌”的復興之路。

“李寧”是一個時代品牌,跌宕起伏二十余載,踏著改革開放的春風崛起,在互聯網時代鳳凰涅槃。

崛起

1990年,“李寧”為亞運會代言,收到1500萬元訂單;

2004年,在香港上市,業績連續6年保持高速增長;

2006年,與奧尼爾建立合作,在籃球產品上賺足口碑;

2008年,李寧舉著火炬在鳥巢奔跑,振奮人心,公司在國內市場份額超過50%;

2009年,總營收達到83.87億元,超過阿迪達斯,也成國貨運動品牌老大。

居高不下的庫存,失衡的定位開啟了“李寧”的衰落之路

2008年后,由于整個體育行業錯誤的估計了奧運市場帶來的體育市場增長,同時公司又盲目擴張,這些最終導致2011年體育品牌庫存積壓嚴重,超過市場需求。

2012,虧損高達31億元,門店數量從8255家銳減至5671家。

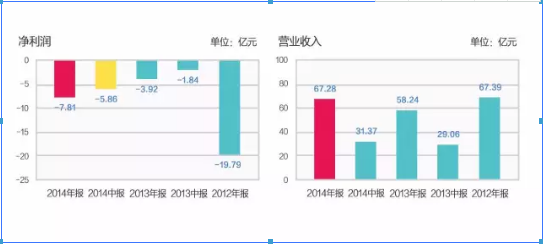

2014年,公司虧損5.86億元,存貨10.9億件,逼近上市10年來最高點,是本土惟一虧損的運動品牌企業。

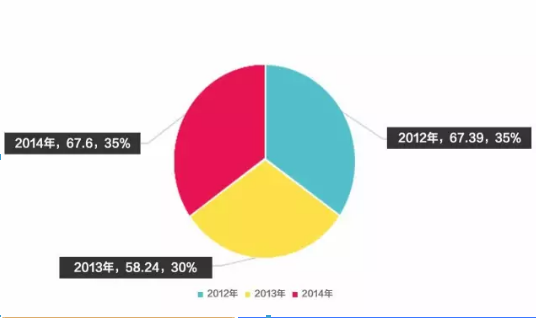

2012-2014李寧公司營收

李寧公司到底錯在哪兒?

1.鎖定錯誤的目標人群。

為了全新的公司形象,李寧公司于2010年開始關注90后消費者,塑造“90后李寧”。并將廣告語由“一切皆有可能”改為Make the change。

李寧創造的體操神話對于新生代90后來說,并沒有留下深刻印象,1988年退役的李寧更多的是60后、70后與80后的記憶與情懷,可是懷有情懷的那撥人被拋棄得十分徹底。同時鋪天蓋地的口號和泛濫式的推廣,根本打動不了90后的心。結果是新用戶不買賬,老用戶不買單。當90后的“李寧”對上90后的消費者時,沒有預期中的干柴烈火一拍即合,得到的卻是90后群體的不屑一顧。

2.高端路線定位失敗

2008年北京奧運會結束以后,李寧公司放棄了走高性價比道路的安全策略,試圖樹立高端品牌形象,大幅度提高產品價格。最終,70和80后以及看重性價比的老顧客大量流失,轉而購買其他低價的國產品牌。

李寧定價在300—400元之間,這種定價遠遠高估了當時經濟條件下國人的實際消費能力。同時,國內其他運動品牌以低價格吸引客戶,“李寧”的大量客戶因此流失。

犯錯的代價是慘痛的。

2015,安踏體育年營收達111.26億元,超越李寧成為國內體育運動行業的老大,并穩坐第一把交椅至今。

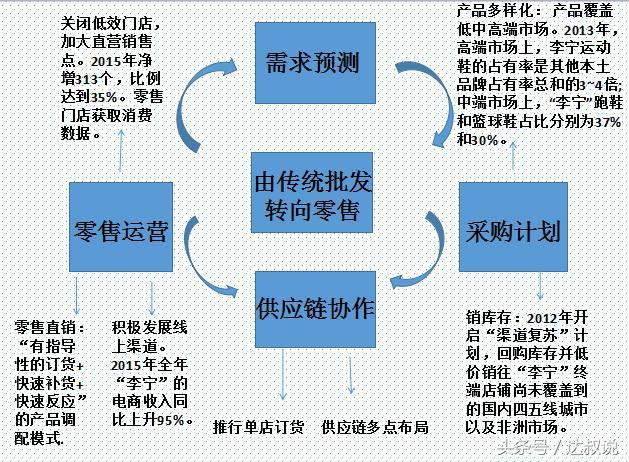

鳳凰涅槃

2015年3月18日,李寧公司宣布執行主席李寧將兼任代理行政總裁,李寧體育將由體育裝備提供商向“互聯網+運動生活體驗”提供商轉變,品牌也重新改回“一切皆有可能”。也就是說,李寧開始重新掌管公司,進行一系列新的嘗試與探索。

在互聯網端,李寧公司加速了擁抱電商化的步伐,以精準數字運營為核心持續加大投入。

2015年,總收入70.89億元,同比增長17.2%,自2011年來首次盈利;

2016年,全年營收80億元,凈利潤達到了6.43億元,同比增長近44倍。

2017上半年,李寧公司營業收入達39.96 億元,同比上升 11%,毛利率升至 47.7%,凈利潤達到1.89億,同比上升67%。

最新的中報顯示,其電商業務的收入上半年同比增長高達58%,目前,李寧公司的電商收入已在整體收入中占到了將近20%的比例。同時,李寧也加大了對實體銷售的變革。不光減少門店的數量,更提升門店的質量,核心是改善用戶的體驗。

這場變革至今仍在繼續,僅2017年,公司便再主動減少111家實體店。與此同時,一場門店的升級運動也在展開。

顯而易見:創始人李寧正帶領公司走出陰霾,運動品牌李寧開始復蘇。

面對新聞記者,李寧在公司財報發布會上表示“李寧的升級轉型工作已經完成了接近40%。”

在實現扭虧為盈之后,“一切皆有可能”的李寧體育試圖在李寧主品牌之外,尋找更多可能。幾經跌宕起伏,李寧不斷為李寧體育探索發展變革的新方案,就目前的成果來看,李寧公司已經走出了衰落,并開啟了復興模式。

從今年公布的業績來看,頗有點“王者歸來”的意味,但這個歸來,頗為不易。在內部虧損、外有強敵的情況下,李寧完成對“李寧”的救贖,靠的是什么?

重振多品牌計劃,產品線運營踩準市場需求,電商PK實體渠道

結束語:重新啟用“一切皆有可能”的口號以及李寧本人創業家精神的回歸,都讓李寧公司有了更多的定力與砝碼。作為體育行業的明星企業——“李寧”,王者歸來亦不會遙遠。

免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。