導語:眾所周知,美國有條華爾街,無數的金融大鱷匯聚于此,攪弄著世界經濟。而中國也有屬于自己的“華爾街”——十大商幫,也許你已經無法清楚地看到他們,但他們就在我們的身邊,因為他們已經浸入民族的骨髓,隨著社會的發展而不斷發展,在你看不到的地方捍衛者中國的經濟,為“中國夢”而奮斗!

晉商、徽商,這是我們經常聽說,但其實,商幫還有很多,歷史上中國曾有十大商幫,在歷史的變革中形成了自己的獨特風格。

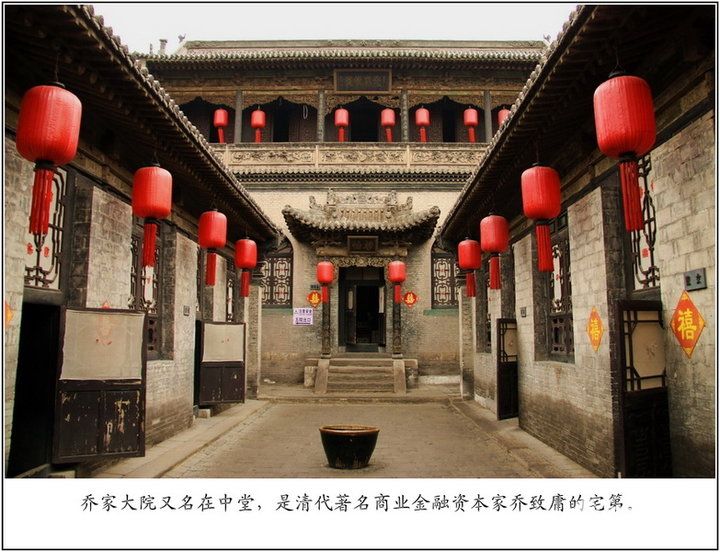

晉商

晉商俗稱"山西幫",亦稱"西商"、"山賈"。在漫長的歷史中,晉商以山西富有的鹽、鐵、麥、棉、皮、毛、木材、旱煙等特產,進行長途販運,設號銷售,套換江南的絲、綢、茶、米,又轉銷西北、蒙、俄等地,其販運銷售活動遍及全國范圍,形成了成為能與南方徽幫相抗衡的最有經營實力的北方晉幫集團。晉商的歷史雖然可以追溯到周朝的晉唐時期;但真正崛起于明代(1368-1398年),至清乾隆(1735-1799年)、嘉慶(1799-1820年)、道光(1820-1850年)時期已發展到鼎盛。特別是到清朝中葉,山西商人逐步適應金融業匯兌業務的需要,由經營商業向金融業發展,咸同(1851-1874)時期山西票號幾乎獨占全國的匯兌業務,成為執全國金融牛耳的強大商業金融資本集團。并形成山西"北號(票號)南莊(錢莊)"兩大晉商勁旅。

徽商

徽商與晉商齊名,徽商又稱新安商人、徽州商人或"徽幫"。它是舊徽州府籍商人或商人集團之總稱。而不能等同于安徽商人,徽人經商,源遠流長,早在東晉時就有新安商人活動的記載,以后代有發展,明成化、弘治(1464-1505年)年間形成商幫集團。

一代代的徽州人靠販運鹽、茶、山貨,經營文房四寶,走出一條日后教科書上才有的貿易路線:東進蘇杭無錫常,搶灘蕪湖商道,掌控長淮水運口,南達湘、蜀、云、貴、川,往來京、晉、冀、魯、豫間,遠涉西北、東三省。最后,西進贛、湘,沿東南達閩、粵兩省,直至揚帆入海與日本進行貿易。此時的徽商達到鼎盛時期,"無徽不成商"開始叫遍天下。

潮商

"潮商",是廣東省潮汕商幫的簡稱,是指潮汕地區商人。古代潮商不如晉商、徽商著名,潮商的崛起也是在明以后。大概在明正德年間(1506~1521年)私人海外貿易興起后,潮汕沿海居民開始大規模地投入海上商業冒險活動。到明中后期大批潮汕人以船為伴涌向海潮波濤之中。入清以來紅頭船便成為潮州商人的象征;清代商人又稱紅頭船商人。

潮商的輝煌時期,還是在近、現代。在近代,由于外國經濟勢力的侵入以及中國緩慢地邁開近現代步伐,晉商、徽商等因為固守傳統而日漸式微,而潮商卻伴隨著近代海外移民的高潮而崛起于東南亞和香港、潮汕地區。

事實上,近代潮商發揚了古代潮商的冒險開拓、獨立進取的商業精神,而在參與國際商業貿易的過程中,近代潮商又具有了某種開放的心態。在近代潮商身上,我們看到傳統文化與近代商業文化的某種有效的結合與融合。而正是這種文化的發展與融合,也許才是潮商繼晉商、徽商衰落之后仍能發展,并進一步成長的原因。

福商

福建商幫的興起,一開始就與封建政府的官方朝貢貿易和禁海政策針鋒相對。他們走私進行商業貿易,不能貿易時就進行搶劫,他們具有海盜和商人的雙重性格。

內外勾結的貿易方式是福建海商最常見的經商方式,他們廣泛聯絡沿海居民,建立了許多據點,利用據點收購出海貨物,囤積國外走私商品,以利銷售,他們不僅在海營商,還有許多也是陸地商,水陸兩棲,海上貿易也做,陸地貿易也做。明清福建商人,把國內與國外的貿易緊密地結合起來,努力經營,進行多種形式貿易,從而形成了中國封建社會晚期一個很有影響的地方商幫。

隨著封建社會的消亡,福建商幫卻在海外南洋、臺灣等地開辟出新的商業場地。福建商幫中的許多商人,正是以自由商人的身份,大無畏地開拓海外市場,終于在福建幫這棵枯樹上開出了新枝,使福建商幫的商業精神在海外華人和臺灣的福建籍人身上得到延續。

秦商

在明代的商業界里,山西與陜西商人為了對抗徽商及其他商人的需要,常利用鄰省之好,互相結合,人們通常把他們合稱為西商或是山陜商幫。西商在明代前期的勢力很大,他們從經營鹽業中獲得了大量的厚利,可惜利益的原因使他們內部開始分化,陜西鹽商與山西鹽商分道揚鑣,最終陜西鹽商到了四川獨立發展,在康定一帶做"茶馬鹽"生意,民間稱為"蹚古道",其規模越來越大,這也為陜西商幫的最終形成奠定了基礎。

陜西商幫生財的行道較多,在這一點上他們與江西商幫相似。陜西商幫是一個綜合性的商幫,他們對財富的追求與一般商幫相同:盡可能追逐厚利,如果不行,就退而求其次。陜西商幫以鹽商最為著名,經營布業、茶業和皮貨業也是陜西商幫盈利的重要途徑。

歷史上和今天的主流陜西商人,其出身大致接近,其性格也前赴后繼。秦人強悍,"尚氣概,先勇力"而"忘死輕生",這是古今一致的對陜西人的評價。