在市場調整之際,公募自購旗下產品的步伐仍在繼續。

10月25日,富國基金宣布2億元自購自家權益類基金,前海開源基金也公布了最新自購進展,回購金額達2.9億元,相對10月18日公布的2.3億元,增加了0.6億元。據證券時報記者不完全統計,自10月17日以來,截至目前,共有30家資管機構宣布擬申購或已申購旗下基金產品。

基金自購往往出現在市場大幅波動之際,雖然不能每次精準“抄底”,但一個確定的信號是,市場估值已得到較好消化。富國基金表示,當前不僅僅是估值回落至低位,從股債性價比的角度看,也處于歷史底部位置。

30家機構自購總金額超20億元

為了向市場傳遞信心,不少資管機構陸續開啟了自購行動。

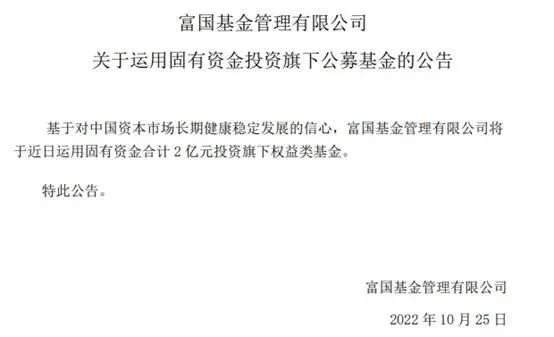

10月25日,富國基金宣布,基于對中國資本市場長期健康穩定發展的信心,公司將于近日運用固有資金合計2億元投資旗下權益類基金。

而在同日,前海開源基金也表示,自2022年9月以來,已用公司固有資金2.9億元申購旗下權益類基金。

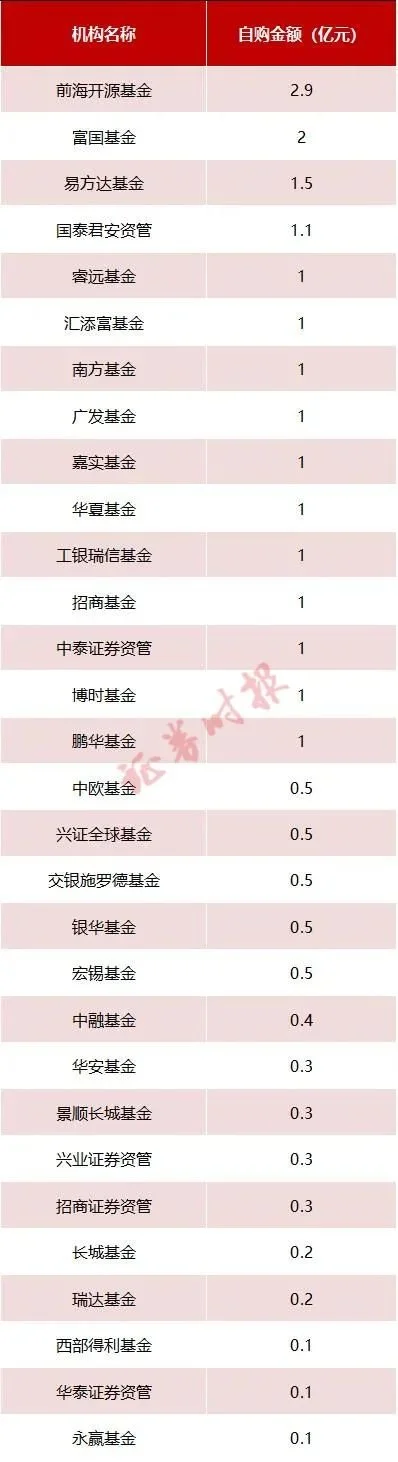

據證券時報記者不完全統計,包括前海開源基金在內,自10月17日以來,共有30家資管機構宣布或已回購自家基金產品,金額從1000萬至2.9億元不等。其中,29家機構宣布擬回購總金額達20.4億元,前海開源基金已回購金額達2.9億元。

在此輪資管機構“自購潮”中,公募機構仍是主力,富國基金宣布擬回購金額達2億元,超過了此前的最高者——易方達基金1.5億元。睿遠基金、匯添富基金、南方基金、廣發基金、嘉實基金、華夏基金、工銀瑞信基金、博時基金等多家公募機構的自購金額不低于1億元。

值得一提的是,不少公募基金公司在公告中承諾了持有期限。睿遠基金承諾,申購后的持有時間將不少于5年。鵬華基金承諾,申購后至少持有1年。

不僅是公募機構,知名量化私募宏錫基金也加入了自購隊伍。宏錫基金表示,堅定看好中國期貨及衍生品市場的長遠發展,對量化CTA策略(管理期貨策略)長期充滿信心。本次自購計劃,宏錫基金創始人、投委會主席劉錫斌申購不低于1000萬元,該公司自有資金及員工申購約4000萬元,合計不低于5000萬元。

此外,國泰君安資管、中泰證券資管、興業證券資管、招商證券資管等券商資管也積極自購,其中,國泰君安資管、中泰證券資管宣布的自購金額不低于1億元。

年內公募自購將超80億元

年內市場波動相對較大,公募、私募等資管機構已多次回購。

據Wind數據顯示,截至目前,年內已有125家基金公司管理人參與了自購,累計自購金額達65.62億元,其中,混合型基金和股票型基金是公募的主要自購對象,自購金額分別為22.9億元、13.19億元,占比分別為34.89%、20.1%。

自10月17日以來,富國基金、易方達基金、睿遠基金等多家公募機構宣布的回購總金額超16億元,這也就意味著,年內公募基金自購金額將超80億元。

今年1月底,隨著市場下探,多家公募機構出手,用真金白銀體現對未來市場的信心。當時,匯添富基金、睿遠基金、易方達基金、工銀瑞信等頭部公募機構自購金額均不低于1億元。與此同時,張坤、葛蘭、朱少醒等明星基金經理也由被動防守轉變為主動放開申購限額。在公募機構掀起自購潮后,A股市場很快企穩,春節長假后,A股市場自3400點附近接連反彈,最高點突破了3500點。

進入3月后,公募基金再次掀起自購潮。當時,易方達基金出手2億元自購旗下權益類基金及基金中基金;中歐基金宣布自購1.5億元;睿遠基金擬申購金額合計不低于1.5億元,并明確持有時間不少于5年。

對比來看,此次公募回購的量級也不差,屬于歷史上較為猛烈的“自購潮”。

據財信證券研究,基金自購往往有以下幾個特點:1、基金公司自購產品多為旗下新發基金,存續基金自購少;2、市場行情與基金自購規模無直接關系,是否為自購品種與基金業績表現亦無直接關系,基金自購對行情、基金業績影響有限;3、自購產品結構有所改變,混合型主動品種的自購規模占比自2020年下半年以來顯著提升并保持相對穩定,固收+類品種的自購規模占比提升;4、主動權益品種自購比例不一定提升,主要系主動權益新基金發行數量及募資規模整體提升,自購必要性降低。

市場分析人士指出,近年來公募基金發行有所放緩,在新基金發行不達預期時,基金公司和基金經理希望通過自購的方式來彰顯對市場及自身投管能力的信心,以給投資者傳達積極信號、提振市場情緒。自購基金的行為在很大程度上表達了基金管理人與投資者共擔風險、共享利益的決心。自購潮也說明機構看好市場的長期配置價值,也傳遞看好優質資產的信號。

基金經理展望四季度行情

“今年除煤炭、油氣等上游資源品表現較好外,剩余其他行業今年表現均較差。從行業景氣度看,經濟低迷使手機等電子類產品換機周期拉長;半導體行業受到需求減弱和美國打壓的情緒影響;疫情反復導致旅游、酒店需求遲遲不能有效釋放。”興全基金經理謝治宇表示。

在謝治宇看來,A股估值已較低,今年傳統能源走強,而新能源、半導體、醫藥等成長性行業估值接近歷史底部位置。互聯網監管政策邊際再緊概率變小;能源危機對應的光伏行業仍有較大發展空間;疫情反復但我國疫苗接種比例較高,消費、酒店長周期受損但有修復需求;化工部分細分行業仍處創新周期;半導體雖受打壓但必有應對舉措,有希望突破核心技術瓶頸;VR、AR技術創新路徑和消費者接受度還在觀察;軍工行業有持續增長預期。

廣發基金經理劉格菘認為,從三季度市場的結構上看,除少數傳統行業外,成長性行業普遍調整,可以說全球宏觀環境的預期變化給市場定價的分母端帶來了一定的沖擊,市場整體估值水平進一步向歷史低位靠近。從過去的經驗看,分母端的沖擊帶來的資本市場調整,短期都會具有過度調整的特征,站在中長期看,當市場出現過度調整時,很多成長性行業的資產容易被錯誤定價,此時反而會帶來更多確定性較高的投資機會。更多股票資訊,關注財經365!