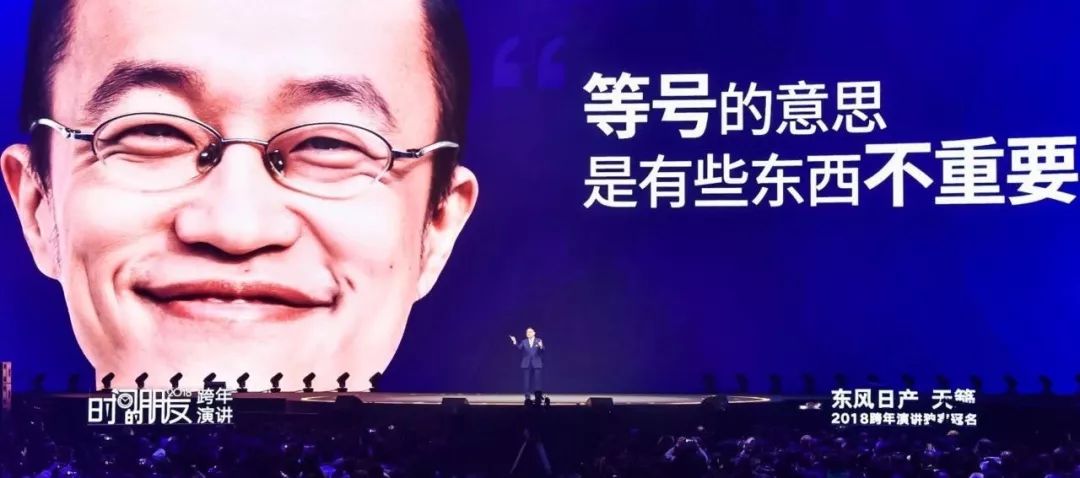

每當我們用到等號這個工具的時候,其實我們背后都有一句潛臺詞:有些東西不重要。

所以你看等號的一邊是事實,一邊是根據某種原則的抽象。真實世界的很多東西,被等號全丟掉了。

何止是等號,我們從小到大,認的每一個字、讀的每一本書、懂的每一個道理、受的每一次教育,認識了多少和等號類似的東西,其實就是一個把真實世界抽象化的過程。在這個過程中,有大量的東西被丟掉了。

這就是人的宿命,我們的心智成長一直伴隨著這個過程,一邊得到,一邊丟掉。劉潤老師正在為得到做一門新課,專門講商業洞察力的,他就說:不抽象,我們就無法深入思考;不還原,我們就看不到本來面目。

你發現沒有,劉潤老師講的前半句話,我們一點都不陌生。我們一路受教育過來,就是學這個。但是后半句話,“不還原就看不到本來面目”,我們沒地方學。

這個還原能力它重要得不得了,沒有這個能力我們不能行動。

相過親的都知道,介紹人拿出一張紙條,上面寫著對方的身高、年齡、收入、學歷、工作、愛好,甚至還有相片,你要任何數據我都能給你,但是你能決定跟她結婚與否嗎?不行吧。我怎么也得跟對方見個面、吃個飯、處一段時間試試。這就是抽象和還原,兩個都不可或缺。

過去,我們以為能把世界抽象化,這是個很大的本事,因為你能用一個很高明的、很簡潔的抽象模型來解釋這個世界,那是最了不起的事,那是牛頓和愛因斯坦式的成就。但是,對做事的人來說,使命不止于此。還原能力才是我們做事的人逼近事實真相、把握小趨勢最稀缺的能力。

4

還原能力,就是我們逼近事實真相的一副眼鏡。戴上了這副眼鏡,你看待世界,評估價值的標準就完全不一樣了。

舉個例子,我們經常說兩個行業,一個是服務業,一個是制造業,聽起來很對等。我們假設它們產出的GDP相等,你說,哪個行業價值更大?你可能會說,既然GDP一樣,那價值就一樣。得出這個結論,是因為你鼻子上架著的是一副抽象的眼鏡,你把產業抽象成了GDP數字,所以你覺得它們一樣。我們如果換一副眼鏡,還原的眼鏡,再來看看這個問題,答案會變。

服務業和周邊社會要素的連接沒有那么強。所以,在一個貧窮的國家,你能看到一座豪華的五星級酒店,你也能看到一個不錯的軟件園,你還能看到一個國際銀行的地區總部,這些都很正常。它們都可以在某道圍墻里做生意,不需要和周邊社會打什么交道。

如果是一個制造業的園區呢?它對真實世界會提出苛刻的要求:得有運轉良好的港口道路、良好的社會治安、穩定的稅收和行政方面的治理能力;得有勞動技能、勞動態度都良好的工人;有穩定的能源、原料、供應;還得有周邊的居住、餐飲、醫療、教育等配套設施……