對普通居民來說,高企的房價帶來沉重的壓力,不斷攀升的居民杠桿為經濟埋下隱患。

中國大,居不易。2015年下半年以來,樓市走出調整期,迎來新一輪的暴漲,從一線城市到三四線城市,瘋狂的房價使不少購房者感到絕望。如今,在中國買房究竟有多難?我們還需要數據說話。

房地產領域常常用房價收入比來衡量購房的難易程度,房價收入比是房屋總價與居民家庭年收入的比值。在發達國家,房價收入比超過6就可視為泡沫區,但由于我國統計口徑等原因,計算出的房價收入比數據不如歐美國家準確。專家認為,根據我國的實際情況,全國房價收入比保持在6.5-7.5屬合理區間。

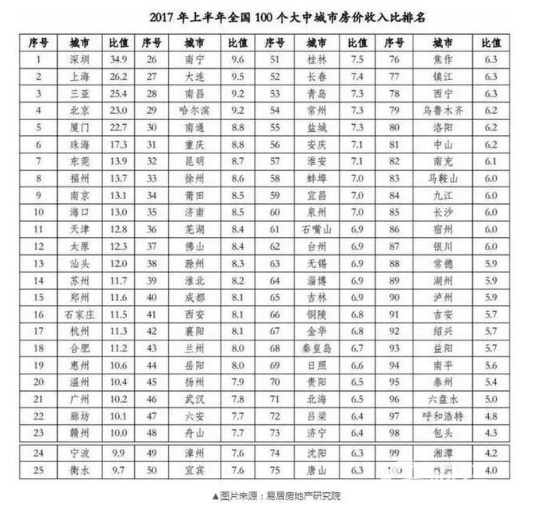

根據易居房地產研究院今年9月發布的《全國百城房價收入比研究》顯示,2017年上半年,全國100個大中城市房價收入比,包含保障房、棚改房口徑計算出的平均值為7.2,不包含保障房、棚改房口徑下的平均值為8.9。房價收入比高于8.9均值的城市共29個,其中深圳房價收入比高達34.9,位于百城榜首,也就是說深圳居民想要買一套房得不吃不喝干上35年。

同時,房價上漲,收入跟不上怎么辦?高杠桿買房成為了一些人的選擇。

根據海通證券姜超團隊的數據,2008年金融危機以后,新興經濟體居民部門杠桿率迅速飆升,中國是加杠桿的主力。

如果按照居民債務和GDP之比計算,截至2017年9月,我國居民部門的杠桿率已經達到54%,在主要經濟體中屬于中等水平,但幾乎是新興經濟體中最高的。例如,阿根廷居民杠桿率不到10%,印度僅11%,俄羅斯16%,墨西哥17%,巴西22%,均遠遠低于中國的水平。我國居民債務水平比德國、奧地利、意大利還要高,甚至接近日本、法國的水平。

如果考慮到居民部門的可支配收入,我國居民債務水平已經接近“危險”區間。我國居民部門債務占居民可支配收入的比重從2007年時的不足35%,已經達到了當前的90%,遠遠超過其它新興經濟體的水平。考慮到中國諸多民間融資渠道,居民實際杠桿率可能更高。

姜超團隊總結到,中國近10年居民杠桿率大幅飆升,當前已經進入危險區間,盡管進一步刺激居民加杠桿,危機也未必馬上到來,但整個經濟會變得更加脆弱,系統性風險上升,最終對長期經濟增長沒有太大貢獻。長期來看,提升技術創新和人力資本水平,才能推動經濟的可持續增長,依賴刺激地產拉動經濟很可能逐步走入危機模式。

因此,去杠桿也成為了樓市調控的重要目標。去杠桿調控下,一方面房貸利率飆升,另一方面在買房的首付比例大幅提高。

根據中國人民銀行2017年11月17日發布《2017年第三季度中國貨幣政策執行報告》,3季度金融機構房貸利率大幅上升了32BP。

而萬科的數據顯示,去年萬科銷售中一次性付款的比例只有10%,銀行按揭貸款比重高的時候比重超過60%,接近65%;今年政策收緊,對二套房首付比例要求的提高以及貸款利率的上升,一次性付款增加,使用按揭貸款的比重下降,有些月份一次性付款的比重超過30%。10月份一次性付款25%,按揭貸款比重45%,使用按揭貸款的客戶占比75%,實際平均首付比例3.8成,而去年平均首付比例3成。

樓市降溫,高負債經營的房企有隱憂