財經365(m.hand93.com)8月27日訊:LPR,一個此前很多人未曾聽過的金融術語,火了,與之相關的利率改革,也成為了一眾(自)媒體爭相討論的主題。

在這次LPR改革之前,央行已經為增加貨幣供應、降低資金成本做了大量工作,遺憾的是,效果不甚理想。整體而言,LPR近期對首套房個人住房貸款的負面影響較大,對存量則有潛在的減負可能。

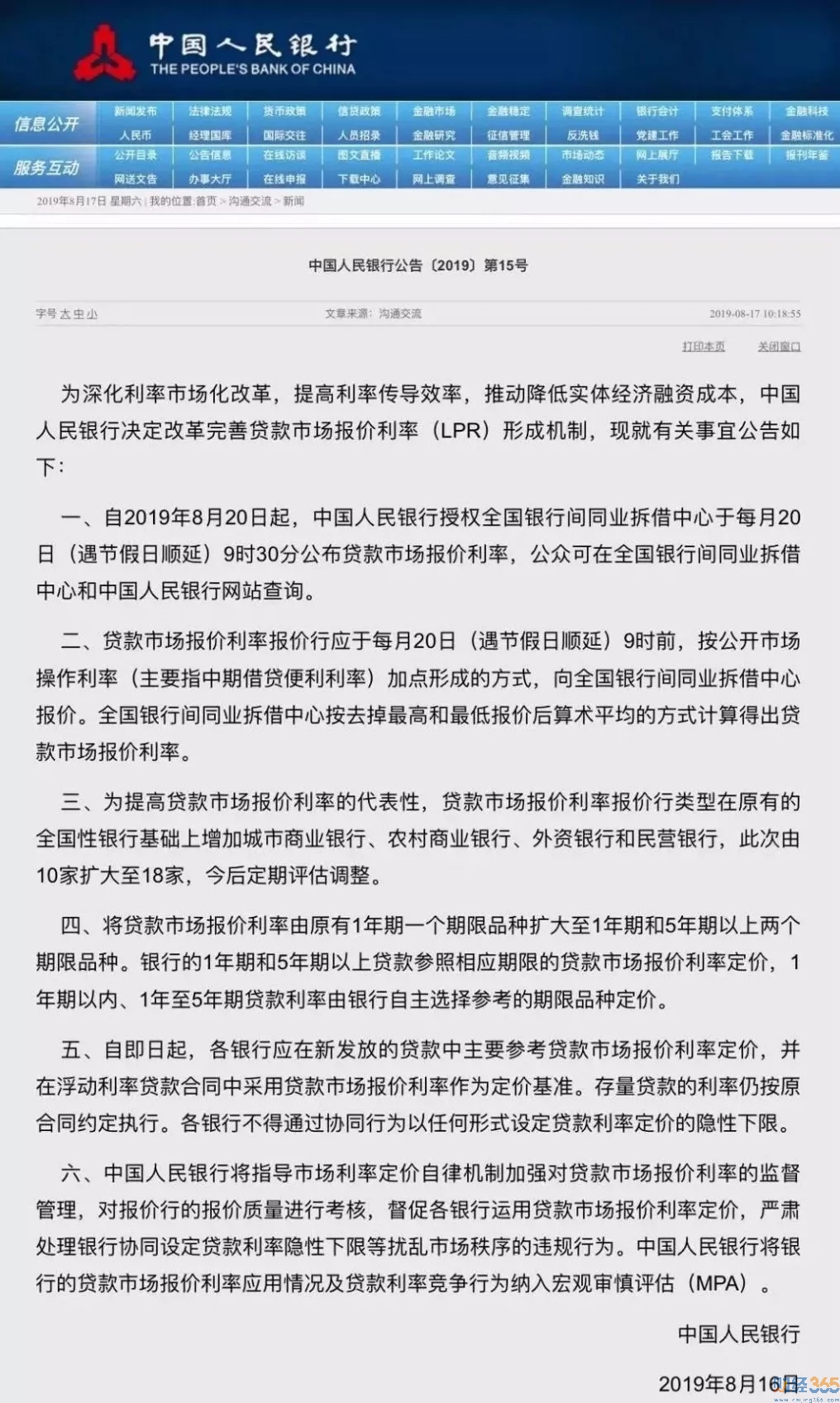

8月16日,央行發布公告稱,為深化利率市場化改革,促進貸款利率兩軌合一軌 ,提高利率傳導效率,推動降低實體經濟融資成本,決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。

LPR(Loan Prime Rate),一個此前很多人未曾聽過的金融術語,火了,與之相關的利率改革,也成為了一眾(自)媒體爭相討論的主題。

為了配合LPR利率改革,8月25日,還是央行,發布了最新公告,稱從10月8日起,對新發放商業性個人住房貸款利率的計算方式進行全面調整。到底什么是LPR?這次的利率改革有啥不一樣?大家關心的個人房貸又會受到什么影響?這一連串問題,我盡可能通俗地給出一些個人解讀。

01終極目標:救實體

辦過貸款的朋友都知道,貸款基準利率是主流的貸款定價指標。商業銀行以此為客戶定價,再以“上浮”或者“下浮”的方式進行調整,形成最后的市場利率。盡管央行在制定這個重要指標的時候,會充分考慮到市場因素,但說到底這仍然是一個行政管制措施,至于調整的決策權,央媽可是一直牢牢握在自己手中。而此番大火的LPR,則指的是金融機構對其最優質客戶執行的貸款利率。其實,早在2013年7月,央媽就推出過LPR,由10家大中型銀行每天報價,并經銀行間市場發布,目的是為市場提供一個最優貸款利率供行業定價參考。無奈,到了實際操作層面,銀行參照的還是基準利率,LPR形同虛設。中國貨幣網數據更是顯示,自2015年10月26日以來達到4.30%以來,LPR近4年間只發生過1次變化(2018年4月8日變為4.31%),由此足見其對市場環境的變化早已喪失敏感性。之所以出現這種情況,原因倒也不難理解,咱們的銀行主要還是國有銀行,行業本身也具備一定的壟斷性特征,所以大家主動選擇利率市場化的動力都不大。很多人可能會問,既然動力不足,那為什么央行還要在當前選擇LPR呢?其實公告已經給出了答案,那就是這樣做的終極目標是“推動降低實體經濟融資成本”,更進一步說,就是降低做實體的企業的貸款利率,畢竟,實體經濟的處境,是真的很難啊。

02一切才剛剛開始

盡管有一定的特殊性,但貸款市場同樣會受到供需關系的影響,理論上講,商業銀行貨幣充裕一點、獲取資金的成本低一點,企業獲得貸款的成本也會相應降低。而在這次LPR改革之前,央行已經為增加貨幣供應、降低資金成本做了大量工作,遺憾的是,效果不甚理想。為了釋放貨幣供應量,2018年以來的6次定向降準(或降準)共釋放基礎貨幣約3.4萬億元,貨幣供應充足,可是銀行的貸款平均利率卻沒能降下來:2017年末的銀行一般貸款平均利率為5.8%,到2019年2季末為5.94%,反而上漲了一點。利率引導方面,央行從2014年推出中期借貸便利(MLF),給商業銀行和政策性銀行大開方便之門,后者只需提供合格的抵押品,就能獲得成本低廉的中期基礎貨幣。僅2015年的MLF,就累計達到了21948億,利率僅為3.25%—3.5%,自2018年4月17日以來,則一直保持在3.30%。可即便如此,社會融資的成本仍舊沒有降低。無論央行提供的資金多么充分、成本多低,商業銀行的實際貸款利率依舊是雷打不動。也就是說,問題出在了利率傳導層面,央行的低成本資金,怎么也傳遞不到企業手上,最后紛紛轉化成了商業銀行的利潤,近年來,四大行的利潤節節攀升就是這么來的。

出現這種情況,央媽也很無奈啊,手頭的大招也就剩降低基準定律,全面降息了。真這么做了,當然能降低企業的融資成本,但是,動用這個“洪荒之力”后果卻很嚴重。因為這樣做,相當于對外宣布貨幣政策全面寬松。在當前匯率下行壓力加大、物價上漲——尤其是最近鬧騰得翻天覆地的“二師兄”的情況下,不到萬不得已,這個大殺器還是不動為妙。于是,LPR改革出臺了。過去,商業銀行拿了“央媽”低利率的“體己錢”,可以裝聾作啞不反應到市場利率中,白占便宜;改革之后,LPR將與央行MLF利率掛鉤,而且有相應的考核(MPA宏觀審慎評估)機制保障,商業銀行基本沒啥耍心眼的空間了。8月20日,新的貸款市場報價利率(LPR)報價首次公布,1年期LPR為4.25%,相比此前下降6個基準點,5年期以上LPR為4.85%。雖然降幅不算很大,但是信號明確:一切才剛剛開始,外界希冀央行繼續下調MLF利率的呼聲愈來愈大,預計年內還會有更大下降空間。